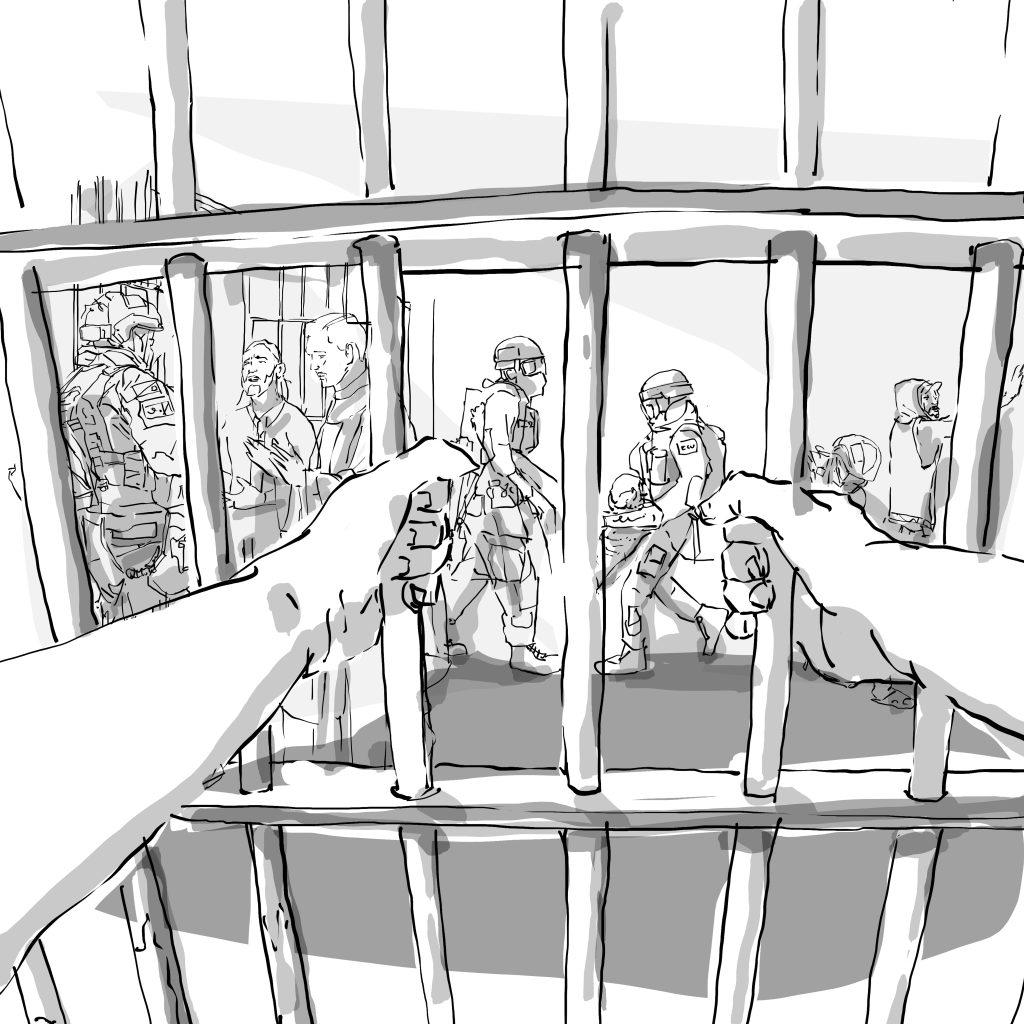

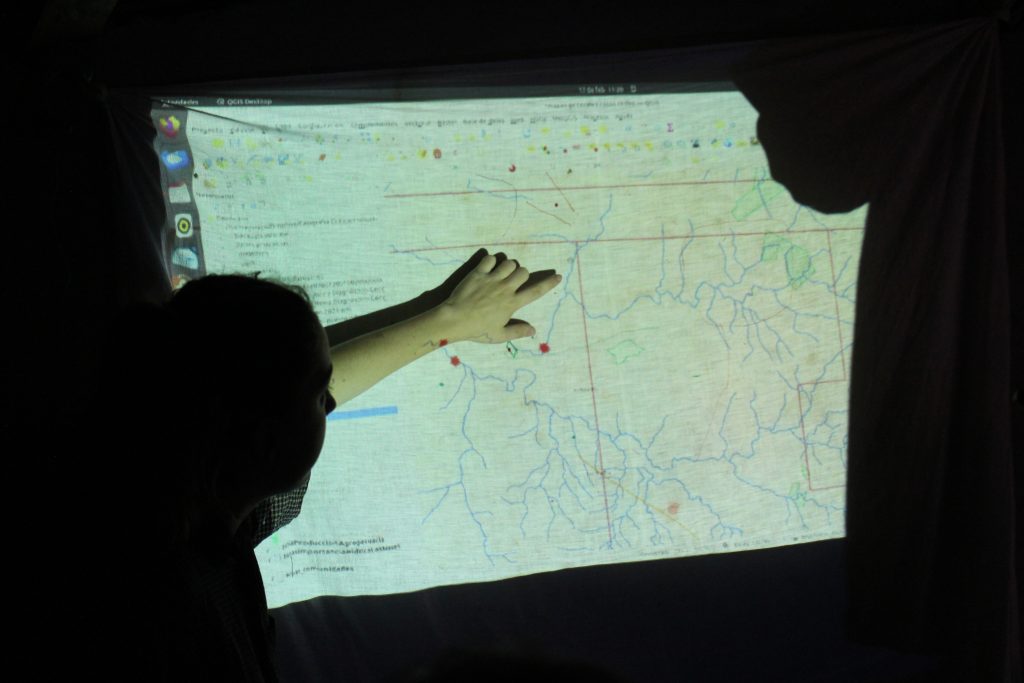

Ilustrador: FTT, 2024

Cárceles, tratos inhumanos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales

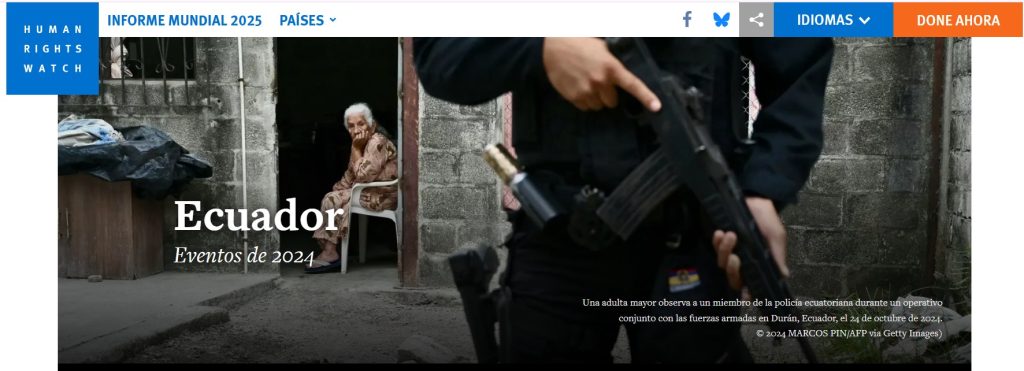

De acuerdo con un informe preparado por Human Rights Watch América Latina, se reportó un significativo número de personas detenidas, de las cuales 13.000 nunca fueron llevadas a un fiscal o juez, es decir que no se cumplió con el debido proceso. En este mismo informe, se reportaron casos graves de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles. En el marco del Estado de Excepción y conflicto armado interno, quizás lo más notorio es que de las 216 sentencias que reportó la fiscalía 215 eran en flagrancia. Este dato podría tener varias lecturas, una de ellas es que no existe un proceso de judicialización efectivo. En este sentido, se considera que todavía falta mucho camino para contar con investigaciones efectivas que, en última instancia permitan desmantelar la estructura del crimen organizado, para cortar el lavado de activos, de corrupción, tráfico de armas o reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otras aristas relacionadas con la problemática.

De tal suerte que, las familias ecuatorianas se encuentran frente a la persecución de lo más básico, una flagrancia por porte de armas aquí y allá43. Al respecto, Juanita Goebertus de Human Rights Watch América Latina afirma que, para hacer frente a un problema tan complejo como las redes del crimen organizado, se debe ir más allá de la emisión de decretos que militarizan el país por unos meses y con mayor fuerza en ciertos sectores. Se requiere la profunda transformación de una política de seguridad en una fuerza pública volcada sobre la protección de la ciudadanía, pero, además, demanda inversión en la capacidad de judicialización. Dicho en otras palabras, se requiere el desarrollo de capacidades técnicas y forenses que permitan el desmantelamiento de estos entramados criminales. Entonces, se proponen investigaciones de alto calibre sobre el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, sobre las redes de corrupción. De esta forma, se podría -en cierta medida- desestabilizar en su sentido más amplio la operación de estas redes. La funcionaria añade que, en Ecuador lo que estamos viendo, por un lado, es una falta de efectividad y capacidad de la fuerza pública, de los encargados de hacer cumplir la ley, de la capacidad de judicialización efectiva para desmantelar el crimen organizado. Y, en segundo lugar, lo que estamos viendo son unos llamados a la militarización, una declaración de conflicto armado interno por fuera de estándares internacionales que en la práctica abre el camino para la violación sistemática de derechos humanos como procura documentar el presente informe.

Por su parte, el movimiento global Amnistía Internacional expresó su preocupación frente a las denuncias sobre posibles violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional relacionados con la declaración del estado de excepción y a la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. De hecho, emitió un informe en el que coincide con muchos de los señalamientos del reporte de Human Rights Watch, señalando que, “la intervención de las fuerzas armadas ecuatorianas en la seguridad pública y la gestión de las prisiones, de conformidad con el fracasado discurso de “guerra contra las drogas”, ha dado lugar a numerosos informes de tortura y otros malos tratos infligidos a personas privadas de libertad”.

El informe de Amnistía Internacional recoge datos proporcionados por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Al respecto, entre el 9 de enero y el 27 de febrero de 2024 está institución recibió 35 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas45. Estas alertas incluían denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos en centros de detención46. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó a Amnistía Internacional que, entre el 8 de enero y el 5 de junio, se abrieron 31 investigaciones sobre tortura. Al igual que Human Rights Watch América Latina, Amnistía Internacional presenta algunas recomendaciones, entre otras, insta al gobierno de Daniel Noboa a adoptar inmediatamente medidas para prevenir y detener la tortura, los malos tratos, y, garantizar el acceso de la población reclusa a las necesidades básicas, como agua segura, alimentos y medicinas.

Por su parte, casi al finalizar el mes de julio de 2024 el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó los hallazgos sobre la situación de Ecuador después de la declaración del conflicto interno armado . Al respecto, el CAT mostró su preocupación por las graves deficiencias del sistema penitenciario del Ecuador, en términos de trato a las personas privadas de libertad y gestión de las prisiones. Además, el Comité mostró preocupación por la situación de autogobierno y extorsión, falta de personal penitenciario y de seguridad, corrupción, entrada de armas de fuego y drogas, así como frecuentes disturbios y otros incidentes violentos que causaron numerosas muertes.

En el ámbito nacional también se realizaron pronunciamientos sobre la situación en el sistema penitenciario del país. Por ejemplo, desde que la crisis carcelaria se desató en 2019, el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil permanece alerta sobre los acontecimientos. En sus reportes da cuenta de los tratos inhumanos y degradantes ejercidos desde ese momento. Actualmente, los reportes de CDH ponen en evidencia la violencia practicada por los agentes del orden, a través de castigos corporales, uso de ahogamiento con gas pimienta, incluso violaciones sexuales con penetración de objetos y rifles.

También se registró el uso de violencias más simbólicas, como la privación de alimentos, la restricción de servicios de aseo e higiene, la destrucción de bienes personales, la restricción de la atención en salud. Además, se elaboraron varios reportes de muertes por inanición, falta de atención en salud y la desaparición de algunas personas en custodia del Estado, que no se presentaron en audiencias y procesos legales en los que estaban inmersos. A esto se suma la vulneración sistemática de las personas trans y de diversidades sexo-genéricas bajo prácticas de tortura de los militares que además les niegan la expresión de su identidad. Muchas de las denuncias fueron recogidas entre los familiares de personas privadas de libertad. En este sentido, después de las masacres carcelarias registradas en el país, en 2022 nace el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. El Comité es una iniciativa apoyada por el personal de CDH y a través de su plataforma exige justicia, restitución y reparación para las familias de las personas privadas de la libertad por los daños y la vulneración de derechos ejercidos por el Estado.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) emitió un informe sobre la situación de derechos humanos en las cárceles del país. Como antecedente, es importante mencionar que la DPE inició la investigación bajo el pedido expreso de un juez, quién ordenó investigar las denuncias presentadas por varias organizaciones de la sociedad civil y grupos de familiares de Personas Privadas de Libertad (PPL). En el informe emitido el 29 de mayo de 2024 la DPE exhortó a varias instituciones del Estado para que ejecuten acciones que garanticen los derechos de las PPL, pues, la institución reportó casos de muertes violentas en cárceles que se encontraban bajo control militar: “por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura”. Lamentablemente, en el informe elaborado por el personal de esta institución, se reportó presuntos decesos de reclusos con cuadros de desnutrición. De tal suerte que, entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024 la DPE contabilizó la muerte de 24 PPL al interior de centros de privación de libertad.

Al contrastar los informes de los organismos internacionales de derechos humanos, las alertas del Comité en contra la Tortura de la ONU; así como, los preparados por CDH y la DPE a nivel nacional se concluye que, las denuncias de abusos, malos tratos, vulneración de derechos e inclusive muerte de personas privadas de la libertad no son hechos aislados, sino una práctica sistemática. En su defecto, la duda que surge se relaciona con el subregistro de casos. En este sentido, es muy probable que la falta de registro o subestimación de casos responda a uno o varios de los siguientes factores: la falta de garantías para las PPL y sus familiares; temor a las amenazas y repercusiones; a la desconfi anza del sistema judicial; al desconocimiento de los derechos; a la falta de recursos económicos y sociales.

La imposibilidad de denunciar los excesos también es consecuencia de la falta de interés de una sociedad que, frente al crimen organizado, al incremento de la inseguridad, de la impunidad como parte inherente a los sistemas de justicia, naturaliza los excesos y violaciones hacia los derechos de las personas privadas de la libertad, o incluso de aquellas criminalizadas injustamente. En algunos casos se justifi ca la tortura, los malos tratos, -la muerte lenta- por falta de alimentos e inclusive los asesinatos extrajudiciales. Lo anteriormente descrito asegura, en cierto modo, la impunidad de la violencia estatal sobre poblaciones profundamente empobrecidas, racializadas y “descartables” para un Estado ausente.

Cuando el Estado aparece en escena asume un discurso securitista, profundizando sus políticas punitivas, para en teoría garantizar la seguridad y defensa del territorio, y, en última instancia mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas. Todo esto a pesar de los constantes llamados de las organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos e inclusive el sector académico sobre la necesidad de ofrecer respuestas de carácter estructural a la crisis de violencia del país y abordar “la […] precarización de las condiciones materiales de vida […] que […] dejó a la niñez y juventud sumidas en la pobreza más abyecta, a merced de las organizaciones criminales”.

El esquema de violencia promovido por el gobierno en las cárceles del país: muerte y la ausencia absoluta de garantías procesales

Ilustrador: FTT, 2024

[…] Tras varias horas de requisa en la cárcel, con un pa-

tio rendido a los militares y policías, a eso del mediodía

apareció una persona muerta. Con signos visibles de

violencia contusiones, sangre, cuerpo magullado y en

estado rígido (Testimonio hombre presente en el CPL,

enero de 2024).

Después de la declaratoria de conflicto armado interno del 9 de enero, el 13 de enero los militares tomaron el control del centro de privación de libertad de varones de Esmeraldas. Inicialmente, los medios de comunicación, presentaban los “beneficios” de la militarización de los centros de privación de la libertad (CPL). Constantemente se enfatiza que, las personas privadas de la libertad ya no eran extorsionadas y recibían alimentos sin restricciones. Además, los medios de comunicación realizaban una requisa de armas o de sustancias sujetas a fiscalización hasta espectacularizar los hechos y así captar la atención y el apoyo de la opinión pública. No obstante, esta narrativa dista de los testimonios obtenidos en el CPL de Esmeraldas, pues, desde el primer momento se registraron torturas físicas y psicológicas. En los cuartos de castigos la práctica iniciaba con golpes, pero podía escalar rápidamente hacia castigos con mayor intensidad, utilizando electricidad e incluso gases. Así mismo, se conoció que estos “castigos” eran recurrentes y propinados de modo aleatorio.

De hecho, durante el primer día de toma de control del CPL por parte de los militares, se registró un homicidio intencionado de una persona privada de la libertad (PPL). De acuerdo a los testimonios está persona fue brutalmente golpeada y luego recibió disparos que acabaron con su vida. El acto ocurrió frente a la mirada atónita de otros privados de la libertad. Dos miembros de una organización externa a la cárcel -que se encontraban en el recinto intentando disminuir la violencia ejercida por los agentes del orden- presenciaron el traslado del cadáver.

En cuanto a la tortura psicológica se conoció que los “castigos” incluían el retiro de víveres, vestimenta y colchones. En esta misma línea, los PPL que sufrían de golpes y torturas tenían restricciones para recibir asistencia médica en el policlínico del centro. La violencia psicológica también se desplegaba hacia el ámbito de los alimentos, pues, desde que los militares tomaron el control, los víveres escaseaban. Los pocos recursos disponibles eran mancillados con lodo y así los internos comían. Por supuesto, estas humillantes estrategias perseguían un objetivo claro: “modelar” la psiquis, y desmoralizar a los PPL. El cruel trato descrito era propinado por igual a personas relacionadas con grupos delictivos o personas que estaban en el CPL por otros motivos. Aparentemente, la consigna era obtener información sobre el proceder de las bandas en el territorio. Con el paso del tiempo, se sintió con mayor fuerza la carencia de medicamentos y alimentos. De acuerdo a los testimonios recabados, la privación sistemática de alimentos, sumada a la violencia física, la falta de asistencia médica y el estado anímico provocó el deceso de 7 personas de la tercera edad. Además, se informó que otras 15 personas habrían fallecido bajo el mismo esquema de violencia.

Frente a este panorama, se destaca la forma en que las familias de las personas detenidas se organizaron, pues, una vez que conocieron de la escasez de alimentos intentaron recoger víveres para sus allegados. Ante las recurrentes denuncias de familiares, de varias organizaciones de la sociedad civil de índole nacional e internacional, y de voces de la iglesia católica relacionadas con el trabajo en cárceles, finalmente saltó a la palestra pública la falta de pago a los proveedores del Estado que brindan alimentación a los PPL, situación amplificada en varios centros de privación de la libertad del país.

Así el diario El País de España mencionaba que “la empresa que alimentaba a 11.000 internos deja de prestar su servicio por una deuda de 30 millones contraída con el Gobierno, a lo que se suman las denuncias por torturas” . Así mismo, Amnistía Internacional mencionaba que, la suspensión de alimentos y medicamentos estaba vigente desde el 24 de abril. Después de la exposición pública internacional, el gobierno de Noboa buscó el apoyo de organizaciones y empresas para alimentar a las personas que se encontraban encarceladas, sin que esto signifique una mejora sostenible en el tiempo de las condiciones de vida. De hecho, en este período el rol de ciertos sectores y personas que integran la iglesia católica, así como otras organizaciones de la sociedad civil fueron fundamentales para la sobrevivencia de las personas privadas de la libertad, pues, durante la crisis gestionaron grandes contingentes de alimentos. Para cerrar esta sección, es importante retomar la narrativa planteada por los medios de comunicación nacionales acerca de la labor desplegada por los militares en las cárceles. Esta debería ser debatida y complejizada, para que trascienda que, el trabajo de las fuerzas armadas en los centros de privación de libertad, como en el caso de Esmeraldas siguió el camino que perpetúa la violencia y no favorece la reintegración social. Por el momento, no son las bandas las que ejercen violencia física y psicológica para imponer voluntades, ahora es el Estado a través de sus agentes del orden el que vulnera derechos sistemáticamente.

Además, como lo sostienen muchos sectores, el no atacar los problemas estructurales de la sociedad (pobreza extrema, desempleo y subempleo, poca regularización del campo con trabajos precarios, mezclado con escaso acceso a educación, a salud, entre otros), abona para que la única apuesta sea la construcción de más cárceles (incluso en altamar) para encerrar a personas que, de una u otra forma, nacieron en medio de un círculo de pobreza y violencia, sin más opciones de vida.

Finalmente, en la cuarta sección del informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) se presenta un análisis sobre las Perspectivas de incremento de la pobreza debido a las políticas económicas de austeridad expansiva, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/fkgfy

Fotografía: Rossana Torres, 2024