Fotografía: Archivo digital CEDHU

Presentación

El presente documento es el resumen del diagnóstico de conflictividad socioambiental relacionado con la extracción de recursos naturales para la provincia de Orellana. El diagnóstico fue elaborado en el marco del proyecto “Apoyo de la UE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales”, ejecutado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El insumo fue elaborado por un equipo de personas que integra el Colectivo Geografía Crítica (CGC). El diagnóstico en su versión más amplia contiene información actualizada relacionada con la problemática socioambiental en siete provincias de Ecuador: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos y Orellana. Por su parte, el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), recogió la información preparada por el CGC, a fin de difundir los problemas socio ambientales de Orellana en su sitio web y en una versión impresa.

Introducción

El OCTE es un espacio de reflexión, en donde se recoge información pública sobre la creciente inmersión en lógicas de expropiación y despojo en Ecuador, registrados en territorios campesinos, indígenas y populares. Sobre el presente documento, el equipo que integra el OCTE debe mencionar que, en la versión ampliada se tejen varias dimensiones, con el propósito de componer una radiografía provincial que aterrice en los espacios de conflictividad. El diagnóstico parte de un relato general sobre la conflictividad que atraviesa la provincia. El equipo del CGC utilizó cartografía actualizada, para espacializar los principales vectores de tensión territorial. Al respecto, Orellana es una provincia con una gran diversidad geográfica, étnica y cultural, pero también una de las más afectadas por la explotación de recursos y conflictos socio ambientales.

La convivencia entre comunidades indígenas, población mestiza y empresas extractivas, así como la presencia de grupos irregulares relacionados al narcotráfico, guerrilla y paramilitares generó dinámicas complejas que marcaron el rumbo de la región Amazónica. De otro lado, y como veremos más adelante, En el plano local, las nacionalidades indígenas asentadas en Orellana enfrentan una combinación de presiones territoriales, deterioro ambiental y debilitamiento institucional. Las comunidades Waorani, Kichwa y Shuar, así como los pueblos en aislamiento voluntario, se encuentran expuestas a una creciente inseguridad jurídica sobre sus tierras, a impactos acumulativos sobre la salud y los sistemas productivos, y a una relación asimétrica con el Estado y las empresas extractivas. Estas condiciones no se derivan únicamente de la extracción en sí misma, sino del marco institucional que normaliza la externalización de sus efectos sociales y ecológicos.

En el presente resumen se intenta transmitir los elementos clave del diagnóstico, para la provincia de Orellana, utilizando para esto la siguiente estructura: caracterización territorial de la provincia; un esbozo de la conflictividad territorial a nivel provincial; criminalización y vulneración de derechos; rol del Estado en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en el territorio; y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.

1. Caracterización territorial de Orellana

Orellana es una provincia Amazónica, cuya historia está vinculada a la llegada de órdenes religiosas, la explotación petrolera y la colonización agraria. En los últimos 60 años la provincia fue el escenario de la instalación de un sistema de infraestructuras y asentamientos, generando una sociedad diversa. En cuanto a las poblaciones que habitan la provincia, destaca por un lado la nacionalidad Kichwa, la cual procedía de la región Andina. Un primer grupo colonizó el territorio en dos momentos y lugares específicos. El primero proceso de territorialización Kichwa se registró entre los siglos XVII y XIX a través de la cuenca alta del río Napo, esta migración es vinculada a la existencia de haciendas ubicadas en las proximidades de la ciudad de Quito, el proceso tuvo lugar tras el genocidio del pueblo Quijo. El segundo momento tuvo lugar a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, durante el boom cauchero, cuando se asentaron haciendas en la cuenca baja del Napo y con ellas llegaron Kichwas de la sierra para obtener el caucho. Sin embargo, tras la caída de los precios de exportación registrada a inicios del siglo XX, las haciendas desaparecieron, pero las familias Kichwas se mantuvieron en el territorio.

Así mismo, en Orellana vive población perteneciente a la nacionalidad Waorani. En el pasado esta nacionalidad tenía un amplio dominio sobre el territorio. Sin embargo, debido a las sucesivas colonizaciones, las familias Waorani fueron contactadas, sin ningún respeto y habitualmente con violencia. Al igual que otras nacionalidades, los Waorani sufrieron procesos de despojo del territorio, de tal suerte que, buena parte de la población optó por adentrarse en las profundidades de su territorio ancestral. La llegada de agentes externos inició durante el boom petrolero, especialmente con la llegada de la compañía Texaco en la década de los 70 del siglo XX. En Orellana, la explotación petrolera penetró de norte a sur, y, la empresa Texaco tuvo un papel fundamental, pues, generó una serie de conexiones viales con Lago Agrio. Por ejemplo, abrió la vía que conectaba Lago Agrio con la Joya de los Sachas, y desde ahí hasta Dayuma, luego se abrió la vía Auca. Otra vía que se instaló en aquella época fue la que conectó Lago Agrio con Baeza, vía la “Y” de Narupa.

Por supuesto, la gran inversión relacionada a la construcción de vías en una provincia que nunca antes contó con ese tipo de impulso, respondía a la necesidad de instalar infraestructura para la extracción petrolera. A partir de la construcción de vías que conectaban Orellana hacia otros lugares del país, inició un proceso migratorio, pues, la provincia recibió a población campesina procedente de diferentes lugares del país, especialmente de la región Costa y del sur de la Sierra ecuatoriana. Por supuesto, la entrada de la industria petrolera en la provincia afectó principalmente la forma de vida de la nacionalidad Waorani. La forma de territorializar pautada por la compañía Texaco, marcó la forma en que las familias campesinas recién llegadas se asentaron. Testimonio de aquello, es que incluso hoy en día, el área con mayor densidad poblacional es el eje vial de Texaco. La población campesina y mestiza que cuenta con títulos de propiedad, coexiste con comunidades Kichwa y Waorani, cuyo territorio es comunitario.

Después de años de explotación petrolera y de generar pasivos ambientales para las poblaciones asentadas en el territorio, a inicios de la década de los 90 del siglo XX, abandonó el territorio la compañía Chevron-Texaco del territorio. En esta misma década, nuevamente se concesionó el bloque petrolero, las empresas de origen europeo y estadounidense repitieron la fórmula de Texaco y construyeron nuevas vías para facilitar la logística de materiales y personal hacia el enclave productivo petrolero. En esa temporalidad, la explotación petrolera se extendió hacia el este de la provincia, avanzando por el río Napo. Fue así que, la vía Maxus llegó primero hasta el bloque 16, afectando las formas de vida de la nacionalidad Waorani. La vía Maxus siguió creciendo hasta llegar a los bloques 12 y 15, espacio territorial ocupado por familias de la nacionalidad Kichwa. Luego, esta misma vía se expandió hacia el sur, específicamente hacia los bloques 14, 17 y 21, nuevamente impactando la vida de la nacionalidad Waorani y de los pueblos indígenas no contactados. Actualmente, estas zonas están marcadas por fuertes tensiones territoriales; rompiendo la dinámica del territorio, negociando prebendas con líderes y lideresas.

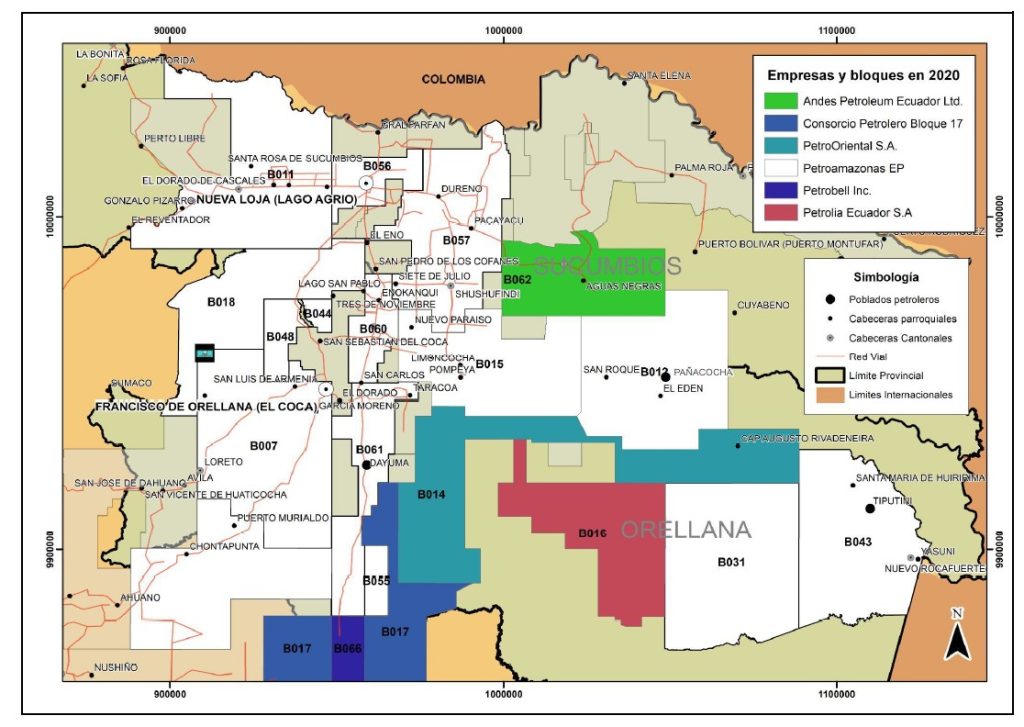

Elaboración: Colectivo Geografía Crítica, 2024

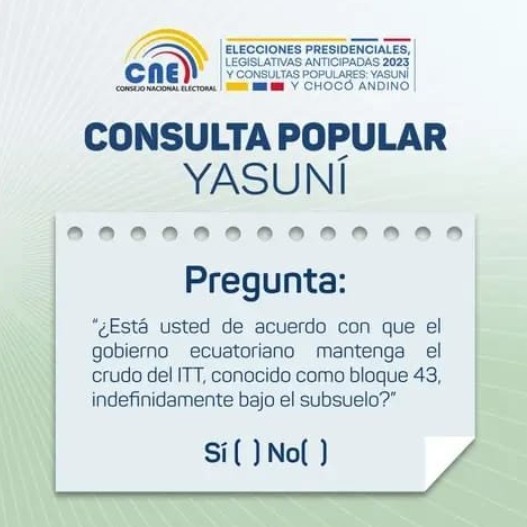

Durante el siglo XXI, las acciones ampliaron hacia los bloques 31 y 43 ubicados en la parte baja del río Napo, específicamente en la zona conocida como Tiputini. Sin embargo, en estos bloques se observa una mayor participación de empresas de origen chino. Mientras que, hacia el sur están los bloques 55, 14 y 17, operados por empresas bielorrusas y chinas. Por otro lado, se conoce que en los bloques petroleros 79, 83, y 77 ubicados más hacia el sur de Orellana, existe un marcado rechazo de las nacionalidades Sápara y Kichwa hacia la extracción de petróleo. De otro lado, el desarrollo del bloque 43 conocido por sus siglas ITT (Ishpingo – Tambococha y Tiputini) generó -y aún lo hace- fuertes tensiones no solamente en el ámbito comunitario y provincial, sino que se convirtió en un tema de relevancia en la política nacional e internacional. Todo esto después de la creación de la Iniciativa Yasuní-ITT, la cual pretendía dejar el petróleo bajo tierra a cambio de una contribución económica internacional. La innovadora propuesta llamó la atención del mundo entero, pues, se pretendía conservar una zona de gran riqueza ambiental, donde vivían pueblos en aislamiento voluntario. No obstante, el Estado ecuatoriano abandonó la iniciativa en 2013, generando un fuerte rechazo por parte de la sociedad civil. A partir de este suceso, varios colectivos y personas de grandes centros urbanos se organizaron y formaron la organización Yasunidos, grupo que buscaba llevar a las urnas el tema de la extracción petrolera en una zona de tan alta diversidad. Sin embargo, el aparato estatal dificultó la posibilidad de consultar al país sobre el tema, después de años de lucha, en 2023 se llevó a cabo la anhelada consulta popular y el pueblo ecuatoriano decidió dejar el petróleo bajo el suelo. Al momento que se elabora el presente resumen (2024), todavía no se efectiviza a satisfacción el desmontaje del bloque 43.

2. Conflictividad territorial en Orellana

En cuanto a la conflictividad territorial en Orellana, la penetración petrolera generó al menos cuatro grandes formas de conflicto: en primer lugar, la negociación de mejores condiciones laborales e inversiones estatales en lugares de actividad petrolera consolidada donde no existen territorialidades indígenas, especialmente al norte de la provincia. En segundo orden, la negociación de empleo petrolero en entornos urbanos plurinacionales en forma de paros, como los generados en Dayuma en los últimos años. En tercer lugar, la disputa de servicios, empleos y regalías en territorios indígenas, protagonizados por los pueblos Waorani, Kichwa y Shuar; y, en cuarto lugar, la oposición a la entrada del petróleo, especialmente en las áreas Waorani que se mantenían alejadas de la explotación petrolera. A lo anteriormente descrito, se adhiere la presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la provincia conocidos como Tagaeri y Taromenane.

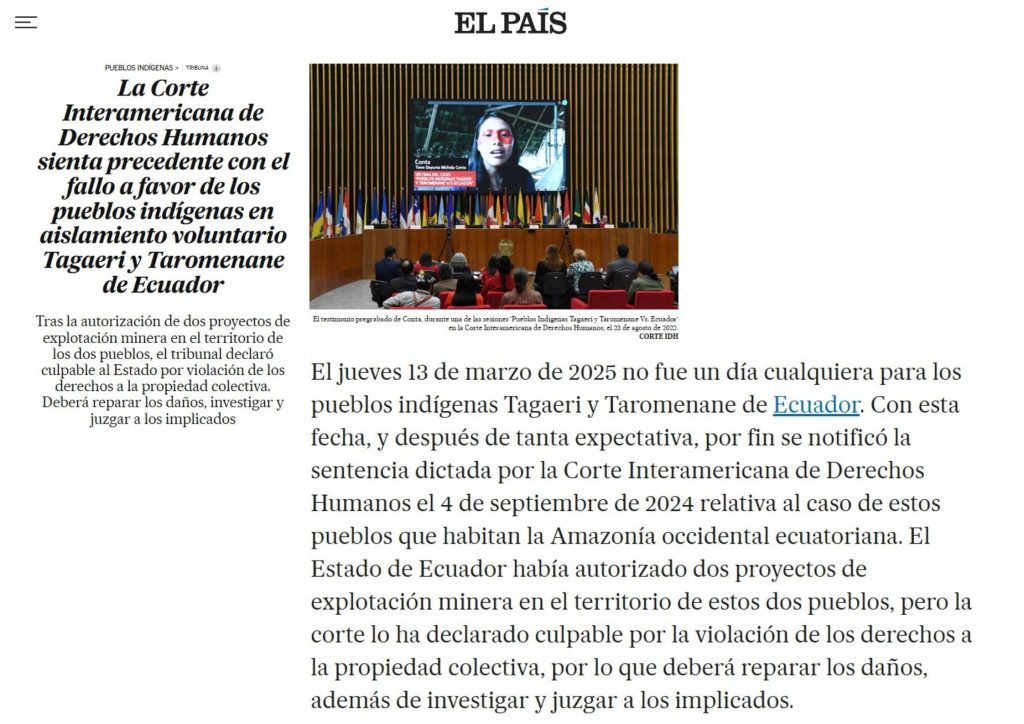

De acuerdo con la Constitución del país, existe una prohibición de entrar a sus territorios y la imposibilidad formal de generar proyectos de cualquier índole. Contrario a lo que dicta la norma, en los últimos años se abrieron pozos petroleros en zonas que amenazan los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario zonas. Aunque estos actos no han pasado desapercibidos, pues, han sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil, a nivel nacional e internacional. En esta misma línea, no solo la industria petrolera amenaza a los pueblos en aislamiento voluntario, pues, también se observa la presencia de tala ilegal y agroindustrias. En gran medida el aislamiento se ve comprometido por la construcción de nueva infraestructura vial, que también atrajo a inversiones agroindustriales ubicadas en la parte oeste del Parque Nacional Yasuní. Además, existen informes que dan cuenta sobre la tala ilegal presente desde 2017 en la zona sureste del Parque Nacional Yasuní. Al respecto coaliciones de organismos no gubernamentales que operan a nivel provincial como la Fundación Labaka (FAL), así como nacionales como Acción Ecológica e internacionales como Land Is Life, junto con las comunidades Waorani de Bameno y el pueblo Kichwa de Kawsak Sacha monitorean la parte sureste del Parque Nacional Yasuní, esta alianza evidenció que desde el Perú la tala ilegal es tan agresiva que compromete la voluntad y los derechos de los pueblos indígenas aislados que viven en el territorio.

Aparentemente, la tala ilegal, es promovida por pequeños grupos, precarios en su actuar, con campamentos limitados. Sin perjuicio de aquello, en 2017 se reportaron amenazas por parte de personas dedicadas a esta actividad. Recientemente se realizó una expedición hacia la zona donde se realiza la tala, en la actividad participaron personas de la nacionalidad Waorani de Bameno, así como personal de los organismos no gubernamentales situados en la provincia como FAL y Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). La expedición permitió observar que, la tala continúa en términos similares, y, en gran medida esto se debe a que, durante los últimos 7 años, el Estado ecuatoriano permitió el avance de grupos irregulares peruanos, confirmando el gran riesgo al que están sujetos los pueblos en aislamiento voluntario en Ecuador.

En situación similar se encuentra la zona suroeste del Parque Nacional Yasuní y la zona intangible Tagaeri Taromenane. Pero, en este caso la tala se relaciona a la presencia de aserraderos abiertos a partir del “boom” de la balsa, material altamente demandado por la energía eólica -verde- que se encuentra en auge. En esta zona, se identificó a grupos de personas de origen ecuatoriano que trasladan la madera extraída de forma ilegal hacia los puertos del país, para exportarla hacia los mercados que demandan el insumo. Estos grupos también amenazan a los pueblos indígenas aislados ubicados en los territorios occidentales.

Por otro lado, en Orellana también se registró la expansión de la agroindustria palmicultora, por el momento, esta se asienta en la zona noroccidental de la provincia. Llama la atención que, se trata de una enorme plantación de miles de hectáreas que existe desde los años 80 del siglo XX. A diferencia de Sucumbíos, en Orellana las áreas de cultivos, por el momento, se limitan a zonas alrededor de las vías, Orellana es un caso especial, pues, no tuvo un desarrollo de la reforma agraria tan marcado como en otras provincias, además, los territorios indígenas frenaron de forma más organizada la colonización campesina. También se apunta a que, a pesar de que los encadenamientos productivos y la expansión empresarial de la palma tomaron otros espacios de la provincia, las enfermedades propias de la planta enfriaron su expansión. Mientras que, el resto de tierras agrarias de la provincia tienden a estar en propiedades más pequeñas fruto de la colonización agraria y normalmente están cultivadas bajo un régimen muy variado de cultivos. Aunque en los mapas no aparecen graficados, se debe considerar que, en los asentamientos indígenas, que aparece formalmente sin cultivos, existe todos los usos de silvicultivos y chakras que forman parte del sustento de las familias. Las vías de segundo y tercer orden en la zona sur de Orellana, se relacionan directamente a la notable expansión de los cultivos. De tal suerte que, en los últimos 20 años, la provincia tiene un mayor peso agropecuario, lo que en última instancia implica tensiones con los territorios indígenas y sus habitantes, con especial énfasis con los grupos no contactados. En la siguiente tabla se presentan algunos casos que resumen la dinámica de la provincia de Orellana, especialmente en cuanto a los escenarios de conflictividad a escala microterritorial.

3. Criminalización y vulneración de derechos en Orellana

Como se evidenció previamente, la provincia de Orellana constituye un territorio paradigmático en el análisis de la conflictividad socioambiental vinculada a actividades extractivas en la Amazonía ecuatoriana. Su historia reciente está atravesada por procesos de expansión petrolera que impactaron no solo una transformación drástica del paisaje y de los modos de vida tradicionales, sino también una sistemática vulneración de derechos humanos, especialmente hacia los pueblos indígenas que habitan la región, entre ellos los Waorani, Kichwa y Shuar. En los últimos años se observan múltiples casos en los que la intervención estatal y empresarial tuvieron como consecuencia directa la criminalización de líderes y lideresas indígenas y la afectación de derechos fundamentales. Uno de los casos emblemáticos es el del bloque petrolero 43-ITT, donde, pese a que en 2023 se aprobó mediante consulta popular su desmantelamiento, las comunidades Waorani continúan enfrentando amenazas derivadas de la demora en su implementación efectiva. Este episodio, lejos de representar un caso aislado, refleja una tendencia estructural en la que los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa son sistemáticamente ignorados o instrumentalizados por el Estado.

Asimismo, la gestión de conflictos en territorios como El Edén, comunidad Kichwa que ha protagonizado movilizaciones por el incumplimiento de compromisos por parte de Petroecuador, ha sido respondida con mecanismos de criminalización, afectando seriamente el derecho a la protesta y la defensa del territorio. Del mismo modo, en el bloque 16, se documenta una intervención violenta del ejército ecuatoriano tras la salida de la empresa Repsol, que dejó pendientes obligaciones con la comunidad. La vulneración de derechos no se limita al ámbito civil y político, pues, la expansión petrolera tuvo un impacto directo en los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades. Numerosas denuncias señalan que el agua consumida por comunidades como Tobeta, Guiyero o Miwaguno está contaminada con residuos de hidrocarburos, generando enfermedades de la piel, problemas gastrointestinales y respiratorios, especialmente entre la niñez. Estos impactos ambientales también afectan los sistemas alimentarios indígenas, al reducir las posibilidades de pesca, caza y cultivo, y socavan las bases materiales de la reproducción cultural y comunitaria.

Además, se documentó un deterioro significativo de la salud colectiva y mental en las comunidades, producto no solo de la contaminación ambiental, sino de las formas de relación impuestas por el modelo extractivo petrolero. Casos como el de Bataboro evidencian el aumento de la conflictividad psicosocial, manifestada en episodios de violencia y ruptura del tejido comunitario, como consecuencia del abandono estatal, la falta de remediación y la percepción de injusticia reiterada.

El patrón de criminalización se complejiza aún más con el desmantelamiento progresivo de instituciones como Ecuador Estratégico, que en el pasado gestionaba la inversión social vinculada a las regalías petroleras. En un contexto de regresividad institucional, la delegación de la relación con las comunidades a las propias empresas extractivas, favoreció prácticas de cooptación, fragmentación y debilitamiento organizativo.

Por último, y como se mencionó a lo largo del documento, la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la provincia de Orellana es particularmente crítica. La persistencia de la tala ilegal, especialmente en sectores como la quebrada del río Lobo o la zona suroeste del Parque Nacional Yasuní, representa una amenaza directa a la existencia de estos pueblos, cuya vida depende de la integridad territorial. A pesar de la existencia de mecanismos normativos de protección, el Estado omite su aplicación, permitiendo la presencia de madereros en zonas de alta sensibilidad ambiental y cultural. En conclusión, el análisis del caso Orellana revela un modelo de gestión territorial que subordina los derechos colectivos y de la naturaleza a los intereses de la industria extractiva. La criminalización de la defensa territorial, la impunidad frente a violaciones de derechos humanos y la precariedad estructural en el acceso a servicios básicos configuran un escenario de violencia sistemática que requiere una respuesta urgente desde un enfoque de derechos, justicia ambiental y autodeterminación de los pueblos indígenas.

4. Rol del Estado en la legitimación de las actividades extractivas en Orellana

La historia reciente de Orellana pone en evidencia el papel activo del Estado como facilitador y legitimador de actividades extractivas, particularmente en el sector petrolero, a través de mecanismos jurídicos, administrativos, institucionales y territoriales que favorecieron la expansión del capital sobre territorios indígenas y áreas ecológicas sensibles.

Desde las primeras incursiones de empresas extranjeras en las décadas de 1960 y 1970, el Estado promovió la apertura del territorio Amazónico mediante la construcción de infraestructura vial y la concesión de bloques petroleros. Este proceso se consolidó con la estatalización parcial de la industria petrolera, donde el protagonismo de empresas públicas no implicó una transformación sustancial del modelo extractivo, sino su profundización bajo una lógica de expansión y control territorial, en detrimento de las formas de vida tradicionales. Durante los primeros años del siglo XXI, el Estado permitió que las empresas privadas petroleras establecieran relaciones directas con las comunidades mediante acuerdos que omitían el cumplimiento de procesos de consulta previa. Este modelo de intermediación empresarial debilitó los mecanismos de representación comunitaria y generó una fragmentación organizativa, lo que en última instancia afectó negativamente los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas.

Posteriormente, el Estado implementó un nuevo esquema de intervención a través de la creación de entidades públicas que canalizaban parte de las regalías hacia obras de infraestructura, como las llamadas “ciudades del milenio”. Aunque se presentaron como políticas de redistribución, estas iniciativas funcionaron principalmente como herramientas de legitimación del extractivismo, condicionando la inversión pública a la aceptación comunitaria de las operaciones petroleras. La facilitación estatal también se evidenció en los procesos de concesión de nuevos bloques a empresas extranjeras, particularmente de origen chino y bielorruso. Estas adjudicaciones se realizaron sin garantizar procesos adecuados de información y consentimiento con los pueblos afectados, reproduciendo patrones de imposición y exclusión. A la vez, el Estado debilitó su capacidad de regulación y control, trasladando a las propias empresas la gestión directa de sus relaciones con las comunidades, en un contexto marcado por la ausencia de supervisión y garantías institucionales.

En el ámbito jurídico, el Estado mantuvo una posición ambigua. Si bien reconoce derechos colectivos y de la naturaleza en su marco constitucional, priorizó normativas de menor jerarquía orientadas a favorecer la inversión extractiva. Esta contradicción permitió que se mantengan actividades petroleras en zonas legalmente protegidas, como las áreas habitadas por pueblos indígenas en aislamiento voluntario, al tiempo que se tolera la presencia de actividades ilegales como la tala de madera, sin ejercer acciones para su erradicación. Finalmente, el Estado desempeño un rol represivo frente a las expresiones de resistencia comunitaria. La respuesta institucional ante las demandas y movilizaciones indígenas incluyó acciones de criminalización, judicialización y militarización, lo que refuerza un entorno de vulnerabilidad para los defensores y defensoras del territorio y los derechos humanos. Lejos de actuar como garante de los derechos constitucionales, el Estado asumió una posición funcional al capital extractivo, desatendiendo sus obligaciones de protección y reparación frente a las comunidades afectadas. El rol del Estado en Orellana ha sido fundamental para la consolidación del modelo extractivista. A través de su accionar institucional, legal y territorial, contribuyó a configurar un escenario de conflicto estructural entre los intereses del capital y los derechos de los pueblos indígenas. La falta de un enfoque intercultural y la ausencia de voluntad política para construir alternativas al extractivismo limitan las posibilidades de avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, justo y respetuoso de la diversidad territorial y cultural de la Amazonía ecuatoriana.

5. Conclusiones

El análisis de la provincia de Orellana evidencia un territorio que se modela gracias a la expansión de actividades extractivas, especialmente la industria petrolera, cuya incidencia se manifiesta en múltiples niveles: ambiental, económico, político y sociocultural. La implementación del modelo extractivo no fue un fenómeno exógeno ni accidental, sino el resultado de decisiones institucionales deliberadas que han articulado infraestructura, regulación y administración pública al servicio de una estrategia de apropiación intensiva del espacio Amazónico. En este proceso, el Estado ecuatoriano operó como un agente estructurador de la economía extractiva, a través de mecanismos como la asignación de concesiones, la construcción de vías de acceso, la asignación de regalías condicionadas y la transferencia directa de responsabilidades sociales a las propias empresas operadoras. La existencia de instrumentos constitucionales que reconocen derechos colectivos, de la naturaleza y de consulta previa ha sido, en la práctica, desactivada por normativas de menor jerarquía y por una lógica de gobernanza que privilegia la estabilidad operativa del sector energético por encima de las obligaciones en materia de derechos humanos.

En el plano local, las nacionalidades indígenas asentadas en Orellana enfrentan una combinación de presiones territoriales, deterioro ambiental y debilitamiento institucional. Las comunidades Waorani, Kichwa y Shuar, así como los pueblos en aislamiento voluntario, se encuentran expuestas a una creciente inseguridad jurídica sobre sus tierras, a impactos acumulativos sobre la salud y los sistemas productivos, y a una relación asimétrica con el Estado y las empresas extractivas. Estas condiciones no se derivan únicamente de la extracción en sí misma, sino del marco institucional que normaliza la externalización de sus efectos sociales y ecológicos. La información levantada documenta también un patrón de criminalización de la protesta social y de judicialización de los liderazgos comunitarios que ejercen funciones de defensa territorial. Este patrón se inscribe en una política de gestión del conflicto basada en el control del disenso, en lugar de establecer mecanismos institucionales eficaces para la resolución estructural de las tensiones generadas por el modelo extractivo. En suma, la situación en Orellana permite observar con claridad la brecha existente entre los marcos normativos de protección de derechos y las dinámicas reales de intervención estatal en territorio. Esta brecha se traduce en un orden institucional que habilita la expansión de actividades extractivas en zonas de alta sensibilidad ecológica y sociopolítica, sin mecanismos efectivos de consulta, supervisión o reparación. La persistencia de estas condiciones plantea la necesidad de revisar los fundamentos legales, operativos y territoriales de la política extractiva en la Amazonía ecuatoriana, con miras a reconfigurar las relaciones entre Estado, territorio y pueblos indígenas en función de principios de equidad, pluralidad jurídica y sostenibilidad.