Ilustración: FTTE, 2024

Sección metodológica

1. Presentación del Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE)

La tendencia contemporánea a exportar un mayor volumen de recursos naturales se conoce como la re-primarización de la economía o neo-extractivismo. Ecuador no es ajeno a este fenómeno, de hecho, en las últimas décadas los proyectos de “desarrollo” neo-extractivistas impulsados por los gobiernos de turno sufrieron una inusitada expansión, especialmente en actividades mineras, petroleras, agroindustriales y también en el sector hidroeléctrico. Por supuesto, este tipo de actividades económicas no pasan desapercibidas en los territorios, pues, es habitual el surgimiento de conflictos sociales, económicos, ambientales. De hecho, en los últimos años estas problemáticas se complejizan por la exacerbación de la inseguridad y la violencia que vive el país.

El OCTE se establece como un espacio de reflexión y análisis de los conflictos registrados en comunidades y territorios en los que existía una larga trayectoria de trabajo y acompañamiento de CEDHU y FEPP. Al respecto, es importante mencionar que, después de un año de concebir la idea y poner en marcha el sitio web del Observatorio, actualmente se cuenta con una serie de documentos de trabajo, análisis contextuales, entrevistas, líneas de tiempo, historias de vida, mapas, infografías, videos, fotografías, entre otros elementos que invitan al debate y al pensamiento crítico de nuestra audiencia. Precisamente, en esta ocasión compartimos con ustedes el informe de vulneración de derechos humanos generado a partir del 9 de enero y que tiene como cierre el 31 de julio de 2024.

Por otro lado, se destaca que el eje central de los materiales propuestos en la web del OCTE son las voces, los sentires y pensares de las personas que habitan los territorios en los que CEDHU, FEPP y OCTE mantienen una relación de confianza y cercanía. Además, en el Observatorio también se describen las características de los casos de estudio, las formas en que las familias en los territorios se organizan e intentan proteger sus hogares. Así como, el rol que tienen otros actores de la sociedad civil, estatales (funcionarios públicos, agentes del orden) y del sector empresarial.

Destacamos que el Observatorio es un espacio polifónico, de pensamiento plural, en donde se ensayan metodologías inductivas, centradas en las personas y sus necesidades. Al observar casos específicos se busca construir -en comunidad- las variables, el tipo de contenido para cada caso y posteriormente formular generalizaciones o datos que ayuden a una mejor comprensión de las realidades a nivel territorial. Además, el equipo OCTE, consciente de la necesidad de fortalecer su espacio de análisis y reflexión, busca dialogar con información de origen académico, periodístico y de organizaciones de la sociedad civil con acceso a información relevante y verificada. En última instancia, la estrategia de retroalimentación permite tener una visión más amplia de lo que sucede desde el territorio.

Finalmente, la producción del OCTE se encuentra disponible para el público en general, esta se actualiza permanentemente y de acuerdo a los acontecimientos e historias que desde las comunidades, pueblos y nacionalidades se desea transmitir. Invitamos a las personas que revisan este informe de vulneración de derechos a visitar la página del OCTE, en donde encontraran información de los conflictos registrados en las agroindustrias en Esmeraldas (San Javier de Barranquilla), Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos (Furukawa que hace referencia a un caso de esclavitud moderna). Los conflictos mineros registrados en Cotopaxi (Las Pampas y Palo Quemado), Bolívar (Las Naves) e Imbabura (La Merced de Buenos Aires). Mientras que, a nivel de regiones, se cuenta con información de dos provincias de la Amazonía norte: Sucumbíos y Orellana. A nivel nacional se cuenta con un análisis del despojo territorial que implicó la emisión del Decreto Ejecutivo No 754.

2. Introducción al informe de vulneración de derechos humanos en Ecuador

El 9 de enero de 2024 un grupo de personas armadas ingresó a las instalaciones de TC Televisión, uno de los canales incautados por el Estado ecuatoriano. El acto fue transmitido en vivo y rápidamente el país entero observó cómo un grupo de jóvenes sometían a los presentadores y personal técnico del canal. Se desconoce a ciencia cierta cuál era el objetivo de estas personas, pero se presume que intentaban transmitir un mensaje que no fue escuchado, pues, de un momento a otro, agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas los sometieron y fueron trasladados hacia unidades de flagrancia.

Después de que el país tuviera que contemplar tal escena, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No 111, en el cual se proclamaba un conflicto interno armado en el país. A pesar de que el Decreto tenía una amplia legitimidad en la población, porque en rigor se intentaba combatir y garantizar la soberanía nacional contra “el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”, el Decreto también encendía las alarmas de otros sectores que, encontraban en la declaración de conflicto armado interno y en el Estado de excepción, la excusa perfecta para vulnerar los derechos de ciertos segmentos de la sociedad e imponer con el miedo, la violencia y actos punitivos, proyectos extractivos que tenían resistencia de larga data.

El OCTE presenta un informe de vulneración de derechos humanos después de más de seis meses desde la declaración del conflicto interno armado, mientras rige un Estado de excepción en siete de las veinte y cuatro provincias del país y de la posibilidad de que Noboa presente otro pedido a la Corte Constitucional. El reporte se elaboró a partir de una metodología inductiva que intentó recoger las voces de los diferentes sectores del país. En este sentido, es importante recalcar que el informe profundizará sobre aquellos casos más representativos identificados, que suponen un patrón de conducta en lo que refiere a la vulneración de derechos humanos registrados durante el período de estudio.

El informe cuenta con cuatro secciones, en la primera parte se hace un análisis de contexto, que incluye la situación carcelaria en el país, las políticas económicas del gobierno de Daniel Noboa y cómo influyen en la vida de los sectores menos favorecidos de Ecuador. En una segunda sección se aborda las vulneraciones de derechos humanos en territorios amenazados por proyectos mineros: Proyecto El Domo en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar; Proyecto La Plata en las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado, provincia de Cotopaxi. También se hace una aproximación a la legalidad e ilegalidad de la minería en La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. El abordaje de los casos es matizado con los testimonios de las personas que vivieron en primera persona la violencia estatal, los procesos de criminalización, la incertidumbre frente a la imposición de proyectos extractivos en sus territorios e incluso la llegada de grupos irregulares al territorio.

En una tercera sección, se aborda la forma en que la élite agroindustrial del país mantiene una estrecha relación con el poder político en Ecuador, para luego repasar por las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en entornos agroindustriales. Al respecto, los tres casos de estudio son muy llamativos si se considera que las poblaciones afectadas son mayoritariamente racializadas. Es así que, el primer caso se ubica en la comunidad del pueblo negro San Javier de Barranquilla, perteneciente al cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas y tiene relación con la expansión de palma africana. El segundo caso nos presenta la realidad de las comunidades indígenas y pueblo negro asentados en la cuenca del río Cayapas, enfrentadas al cercamiento de sus territorios por la extracción de madera, la minería fluvial y la presencia de grupos irregulares.

El tercer caso de estudio hace referencia a la agroindustria del abacá, la compañía Furukawa es la muestra de cómo en medio de riqueza ambiental, la ausencia estatal puede provocar el cercamiento y la expulsión de poblaciones empobrecidas de sus territorios de origen. Estas personas al insertarse como mano de obra barata en otros espacios territoriales, son presa fácil de la precarización absoluta de las condiciones de vida, laborales y ambientales. Los casos abordados en esta sección tienen en común al menos tres aspectos: en primer orden, que son poblaciones racializadas, muchas de ellas provenientes de Esmeraldas; en segundo orden que, son conflictos de larga data, profundizados durante la pandemia; y, que aún durante la declaración del conflicto interno armado no tienen una solución en el corto o mediano plazo.

En la cuarta sección se presentan los hallazgos cuantitativos y cualitativos, entre otros elementos, se da a conocer el número y el tipo de vulneraciones de derechos humanos recogidas por el equipo investigador a través de los contactos en territorio. A partir de esta cuantificación se invita a los lectores a repasar sobre las condiciones estructurales de las familias afectadas por la represión, el conflicto con los grupos delictivos, pero, además, se busca analizar la forma en que se conjugan los intereses económicos del actual gobierno, dirigido por la élite agroexportadora con posibles conexiones e intereses en otros sectores estratégicos.

Por supuesto, en este informe se reconoce que, no hace mucho el país fue liderado por otra élite, la bancaria, que también mostró un profundo interés por la minería. A su vez, el gobierno que le precedía utilizó a los agentes policiales para dar rienda suelta a una represión sin precedentes, ese mismo gobierno tuvo que gestionar -sin mucho éxito- la crisis sanitaria. Finalmente, una llamada “revolución ciudadana” fue la que impulsó el neoextractivismo a gran escala en el país, entregando la Amazonía Sur a capitales e intereses canadienses y chinos.

Precisamente, en materia de inversiones, Ecuador cedió la capacidad de usar mecanismos de solución de conflictos con empresas transnacionales. Esto a pesar de que, en 2009 el país finalizó el convenio que mantenía con el tribunal arbitral adscrito al Banco Mundial para resolver disputas contractuales con empresas extranjeras, porque violaba artículos de la constitución . Al respecto, en 2021 Ecuador retomó el vínculo con el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Ecuador enfrentó varios casos ante el CIADI, principalmente relacionados con disputas entre el gobierno ecuatoriano y empresas extranjeras, las mismas que surgieron en sectores clave como la minería, el petróleo y la energía. Las sentencias del CIADI, en su mayoría resultaron favorables a los inversores que llevaron a Ecuador a pagar grandes sumas en compensaciones y multas. A estos costos se suman los impactos ambientales y daños sociales en los territorios por intervención de estas empresas que quedan sin reparación.

Finalmente, en la sección de hallazgos se invita a los lectores a reflexionar sobre el legado de los últimos cuatro gobiernos, con diferentes apuestas ideológicas y políticas, y lo compartido: la violencia en los territorios, la profundización de la pobreza, la falta de oportunidades, el uso indebido de la fuerza pública y el creciente interés por los recursos mineros, agroindustriales e hidroeléctricos, siempre con diferentes acentos y aspiraciones.

3. Metodología para el levantamiento de información

Como se mencionó en la introducción de este documento, el Decreto Ejecutivo No 111 despertó las alarmas de varios sectores de la sociedad, entre ellos se encontraban organizaciones vinculadas a los derechos humanos y de la naturaleza, así como aquellas instituciones que tienen una trayectoria de trabajo de larga data en territorios amenazados por proyectos extractivos y que en algunos casos han sido víctimas de las arbitrariedades cometidas por empresas e instituciones públicas. En este sentido, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), junto al Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)

consideraron fundamental registrar y monitorear las vulneraciones de derechos dentro del contexto de Estado de Excepción y conflicto armado interno. A través de este ejercicio de memoria, estas dos instituciones buscan difundir las graves vulneraciones de derechos humanos ejercidas por el Estado ecuatoriano. Al respecto, planteamos tres factores que marcaron el levantamiento de información:

- Después de la emisión del Decreto Ejecutivo No 111 se observó una polarización de la sociedad con relación a los derechos humanos, precisamente las instituciones relacionadas con esta actividad, enfrentaron agresiones a través de redes sociales, amedrentamientos en sus sedes, robos de equipos y en casos puntuales se registraron incidentes de ciberseguridad. La idea posicionada en algunos espacios de la sociedad ecuatoriana fue la “defensa de criminales” por parte de ciertas instituciones que históricamente han servido como veedoras de los excesos en los gobiernos de turno;

- Muy relacionado al anterior tema y a pesar de su importancia, se identifica poco interés e incluso apatía por la violencia ejercida por agentes del orden público, los abusos de poder en espacios rurales, hacia personas racializadas y criminalizadas;

- Si bien es cierto, los esfuerzos institucionales para el levantamiento de información poseen gran riqueza por la profundidad de las relaciones, también se reconoce las limitaciones existentes para ampliar el número de casos y territorios.

Sobre el último punto, se observa que a nivel metodológico el levantamiento de información planteaba registrar y monitorear las vulneraciones de derechos humanos que surgieran en los territorios donde actualmente CEDHU y FEPP tienen una trayectoria de trabajo y estas son: Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Bolívar, Cotopaxi, Sucumbíos, Orellana, El Oro y Cañar. Aunque, en la práctica este informe destaca la información de las seis primeras provincias, pues, en estos territorios se registraron los casos más preocupantes. A pesar de que CEDHU y FEPP intentaron recoger la información más valiosa en los territorios en los que trabaja, se entiende que muchos casos quedaron ocultos, sin registro, subestimados. Más allá de las limitaciones de este informe y su metodología, el limitado número de casos registrados podría responder en parte al absoluto desconocimiento de los derechos de las personas, así como a la desconfianza en el sistema judicial, la falta de recursos económicos y estructura social que sostenga en el tiempo una demanda, las posibles repercusiones familiares o personales al denunciar y por supuesto la naturalización de la violencia en la sociedad.

El equipo que conforma el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) se puso a la cabeza del sistema de monitoreo y de la elaboración del informe. Mientras que, CEDHU y FEPP fueron los interlocutores con los sujetos y organizaciones que viven en los espacios donde se desarrollan los conflictos. Las personas de contacto en cada territorio se caracterizaban por tener interés en las problemáticas y gran capacidad para transmitir la información relacionada a vulneraciones de derechos humanos.

Por otro lado, el equipo OCTE-CEDHU buscó establecer alianzas con otras organizaciones para fortalecer el proceso investigativo y generar un reporte con mucha más profundidad y diversidad de información. Tres instituciones respondieron al llamado: la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE) y el Vicariato de la ciudad de Esmeraldas.

En el caso de CORAPE se reconoció la potencialidad de trabajar con los comunicadores y comunicadoras de medios comunitarios aglutinados en CORAPE. Para cumplir este fin se fi rmó un convenio de cooperación interinstitucional entre CEDHU y CORAPE, luego, se invitó a los comunicadores y comunicadoras a una reunión informativa para dar cuenta de la iniciativa, sus alcances, la incidencia que podría tener en el ámbito nacional e internacional, pero sobre todo de la importancia de ser parte de este ejercicio de memoria.

Al respecto, varios representantes de medios de comunicación se interesaron en el proceso y sus potencialidades, pero en la práctica no se obtuvieron

resultados palpables. La ausencia de casos reportados o de información para contrastar no implica que en esos territorios los abusos de poder fueran inexistentes. Para que este tipo de articulaciones tengan mayor efectividad, es necesario establecer procesos de largo alcance que generen confianza, tengan un significado y valor para los comunicadores y comunicadoras comunitarias, de esta forma, el compartir información no sería visto como un problema o un trabajo adicional sin remuneración.

Se destaca que, el presente informe se enriqueció notablemente gracias a la información provista por el personal que integra el Vicariato de Esmeraldas. Al respecto es importante mencionar que, inicialmente, se intentó generar una relación con parroquias eclesiásticas y otros grupos religiosos que gozan de prestigio y respeto en los territorios. Sin embargo, solo se obtuvo respuesta del Vicariato de Esmeraldas, lo que permitió una proximidad con la dolorosa situación que atraviesa la provincia, especialmente con las cárceles. Estos relatos y testimonios solo permiten dimensionar la situación de Esmeraldas. Se ratifica que, la histórica e indolente ausencia estatal permitió que, sus ciudades fueran tomadas por completo por el crimen organizado el cual, utiliza a niños y adolescentes como un ejército que no para de crecer, mientras que, las niñas y mujeres son vistas como un botín en disputa.

Del cuidado de las personas informantes: confidencialidad y anonimato

Antes de entrar en materia de tipologías e instrumentos de trabajo, es indispensable abordar la confidencialidad y el uso de datos. Para proteger la privacidad de las personas involucradas con este informe, el levantamiento de información se realizó bajo el enfoque de consentimiento informado. Cada vez que las personas de instituciones recibían y sistematizaron los testimonios de los puntos focales, estaban obligados a brindar la siguiente información: objetivos del levantamiento de información; quiénes tendrían acceso a los datos recabados; en que se utilizarían los datos; y cuáles eran los productos esperados. En cuanto a la confidencialidad, por un tema de ética de investigación, todos los datos de las personas que participaron en el levantamiento de información se mantendrán anónimos. Además, considerando la situación actual del país, se informaba al punto focal que, a fin de precautelar su seguridad y la de sus familias se explicitó que sus datos personales no aparecerían en ningún momento.

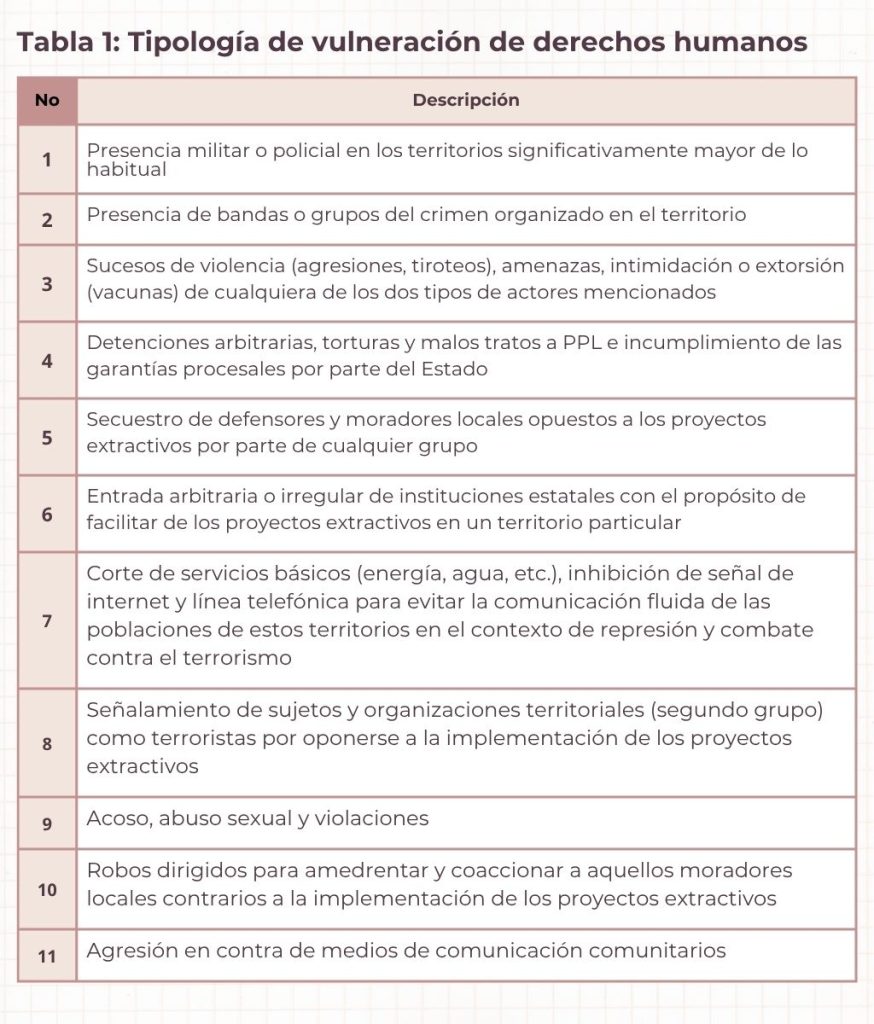

Tipologías para el registro de incidentes

El equipo OCTE consideró oportuno trabajar con 11 tipologías para dar cuenta de los incidentes a registrar (Ver tabla 1). A la par se prepararon una serie de preguntas que conformaron el instrumento de relevamiento de información, las preguntas abiertas y cerradas, brindaron un amplio panorama de los casos, pues, arrojaron datos cuantitativos y cualitativos. El cuestionario se subió a un sistema virtual que permite recabar, gestionar y visualizar datos de forma sistemática, para luego realizar los correspondientes análisis, puntualizaciones y comparaciones de casos. Para todo este proceso, el equipo del OCTE recibió asesoría de expertos de Naciones Unidas.

Recapitulando, el proceso de levantamiento de información tenía dos lógicas:

- Se presentaba un incidente;

- La institución buscaba contactarse con el punto focal en el territorio (se aborda el tema del consentimiento informado y la confidencialidad de la información);

- Se recogían los hechos -con la mayor precisión y sensibilidad posible-;

- La persona que recogía la información trataba de mantener la voz y los testimonios de las personas entrevistadas;

- Los datos se registraron en el sistema virtual

La segunda lógica sólo tenía una variación, pues, cuando se presentaba un incidente, el punto focal en territorio buscaba a la institución para entregar la información. Una vez registrado un incidente, se evaluaba si era necesario seguir actualizando el caso. La segunda lógica sólo tenía una variación, pues, cuando se presentaba un incidente, el punto focal en territorio buscaba a la institución para entregar la información. Una vez registrado un incidente, se evaluaba si era necesario seguir actualizando el caso.

Para complementar y matizar el trabajo de levantamiento de información, el equipo OCTE realizó diagnósticos de casos de vulneración de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en zonas de conflictos socioambientales que afectan a las comunidades y nacionalidades. Además, se utilizó cartografía para elaborar mapas centrados en las provincias, en estos se ofrece una visión de las dinámicas de deforestación y cambio de uso del suelo, de la presencia de los principales cultivos, concesiones mineras y lugares de extracción petrolera.

Esta cartografía fue enriquecida con las interpretaciones que emergen de los mismos a partir de la información en las salidas de campo. Por último, se destaca que, los casos de criminalización y vulneraciones de derechos por parte del Estado y las compañías relacionados a los conflictos analizados, también se sustentan en la información secundaria disponible en los medios de comunicación, informes y otras fuentes académicas.

Finalmente, en la segunda sección del informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) presenta un Análisis de Contexto, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/294st

Fotografía: Ana Benítez, 2024